The Terminator

Après des débuts industrieux dans l'écurie de Roger Corman et un pseudo-premier film pour le moins conflictuel coréalisé avec Olivio de Assonitis, James Cameron entreprit de se tailler un nom au bulldozer et d'imposer sa signature. Offrant à Schwarzenegger un rôle rarissime de méchant en acier trempé, il nous livrait alors un film qui devait rester gravé dans les mémoires, grâce à un mélange maîtrisé de thriller haletant, de violence et de science-fiction apocalyptique.

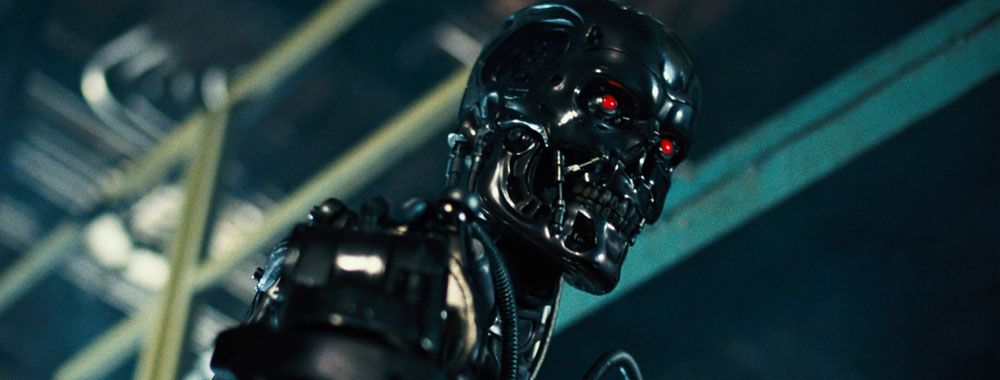

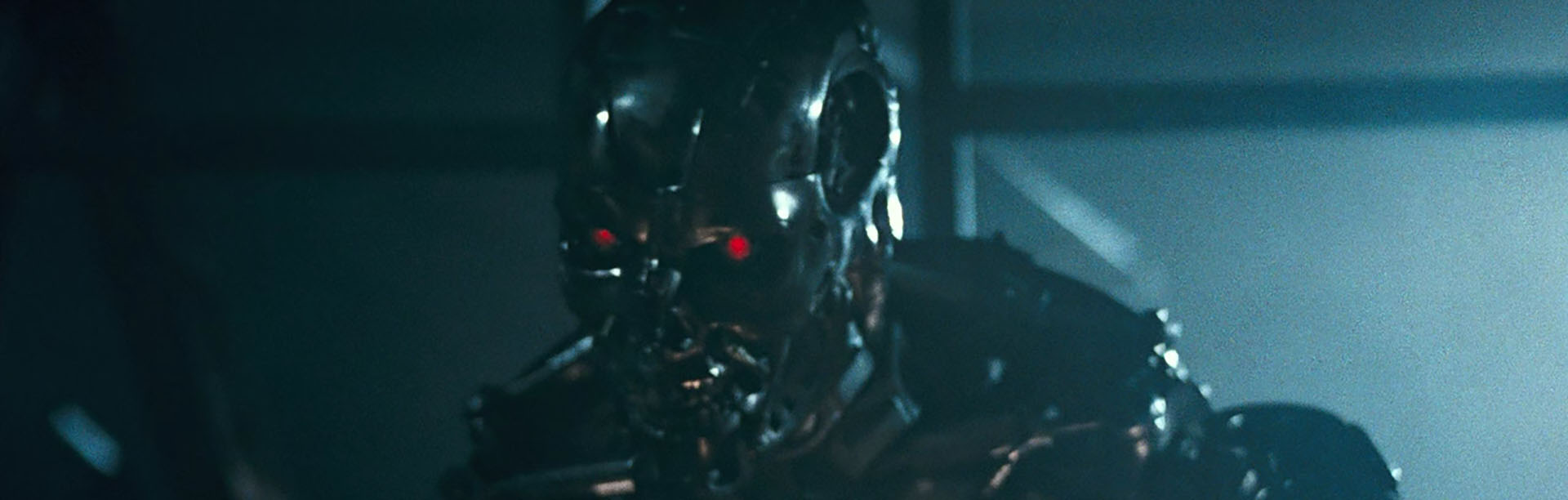

En l'an 2029, suite à une guerre nucléaire, le monde en ruine est dominé par les machines. Quarante ans en arrière, dans un bouquet d'arcs électriques, deux hommes nus surgissent dans la nuit, chacun en un point différent de la ville de Los Angeles. Après avoir trouvé de quoi se vêtir, ils convergent vers Sarah Connor (Linda Hamilton), qui semble n'être qu'une serveuse de fast-food quelconque. En réalité, les deux hommes viennent du futur; et si le sergent Reese (Michael Biehn) est venu pour protéger la jeune femme, c'est parce qu'elle représente l'avenir de l'humanité. Un avenir mis en danger par l'autre envoyé du futur, un cyborg ultra-sophistiqué appelé "Terminator" (Arnold Schwarzenegger).

Qu'on aime ou pas le film de James Cameron, qu'on aime ou pas le genre dans lequel il s'illustre, difficile de ne pas le connaître. Prononcez son nom, et tout le monde sait de quoi il retourne. Encore mieux qu'un classique: une légende. Auprès de lui, tous les autres robots et cyborgs pâlissent singulièrement.

Et quel choix splendide pour incarner le "Terminator". Dans la plupart des cas, les acteurs bobybuildés sont là pour protéger la justice, les bons, les faibles, bref, grandes nounous rassurantes nous prenant par la main et mettant leurs muscles dans l'axe de notre identification fantasmatique. Ici rien de tel: notre grand Schwarzie est méchant, inhumain, ne nous veut que du mal, s'en prend à une pauvre jeune femme, traite sa propre enveloppe corporelle avec une indifférence calculée, empile les dommages collatéraux sans la moindre pitié et va jusqu'à dégommer tous les membres d'un commissariat... Le comble pour un homme qui allait devenir gouverneur californien!... On écarquille les yeux, on tremble, on s'accroche, et l'estomac vous fait comme un curieux point de fusion.

Terminator est un film noir, violent, très loin de toute marque de glamour. Son intrigue se déroule la majeure partie du temps la nuit, dans une citée des anges réaliste, dans des lieux populaires. Pourtant, la force du film nait aussi de la relative simplicité entre les personnages : il y a les trois personnages principaux, et c'est à peu près tout. Tout le reste n'est pas concerné, la police est complètement larguée, et les civils sont brutalement écartés tant par le Terminator que par le tandem Sarah Connor / Kyle Reese. Cameron, rigoureux, ne se permet pas de digresser et reste fidèle à son sujet qui en réalité n'est qu'une chasse à l'homme (ou plutôt à la femme) urbaine. Le Terminator est froid, taciturne, et il colle parfaitement au contexte qui l'entourre. Ne serait-ce que pour les fringues qu'il a piqué violemment à une bande de punks.

On peut considérer "Terminator" comme le vrai premier film de James Cameron. Le voilà parvenu à ce qu'il voulait depuis longtemps: exprimer un univers bien à lui, imposer un style bien à lui, tout en réalisant un passionnant film d'action. La quasi totalité des thèmes et des touches caméronien sont là: un monde inhumanisé par les progrès de la technique (depuis le policier bureaucrate au cyborg, en passant par les machines qui ont envahi le quotidien ou cette "Moufette" qui fait l'amour en gardant son walk-man...). La ville anonyme y apparaît sombre, blasée, froide et artificielle (les aspects datés du film, comme la musique synthé et les couleurs fluos, contribuent à renforcer cette sensation), les psychologies sommaires: si Reese vient sauver l'origine de la résistance humaine, le "Terminator" avance pour sa part en terrain conquis, et lorsqu'il écrabouille un jouet reproduisant un camion miniature, c'est à la façon dont un Homo Sapiens tuerait un singe au passage.

Tout est mis en oeuvre pour donner au film cette atmosphère particulière, cette vision des années 80 perverties, qui, si elle contribue tout de même à enraciner le film dans son époque, lui donne malgré tout un cachet original, une identité propre. Le film de Cameron reste simple, va droit au but. Il y a effectivement de l'action, mais celle-ci n'est jamais une fin en soi : le réalisateur ne cherche pas vraiment à nous en mettre plein les mirettes (encore que ça n'aurait pas été répréhensible) avec des explosions monstrueuses, des courses-poursuites motorisées incessantes ou des fusillades à grandes échelles. Tout ceci est présent, mais conçu d'une façon telle que ça illustre la froideur et l'abnégation du Terminator. Des scènes comme celle du commissariat, de la boîte de nuit ou de l'autoroute sont aussi spectaculaires qu'agressives.

Et que dire des flash-backs nous dévoilant le futur ? Encore plus noir, nous sommes en plein dans un "post-nuke" robotique et les scènes de guerres sont très impressionantes, avec ces crânes humains écrasés sous les chenilles des machines. Si ces scènes de conflit atteignent un tel impact dans le premier et dans le second volet de la série des Terminator, c'est bien parce qu'elles viennent rompre brièvement un présent qui, même si il est décadent (dans le 1), apparaît comme un paradis en comparaison avec le futur promis à l'humanité.

Cameron livre un film radical, et ses acteurs sont tous parfaits dans leurs rôles respectifs. Schwarzenegger était alors à l'aube de son vedettariat, et son manque d'expression prend dans le personnage du Terminator une justification totale et parfaite. Linda Hamilton inaugure la vision plutôt musclée des femmes par James Cameron (Sarah Connor passe en un film du statut de jeune paumée à celui de rebelle marginale) et Michael Biehn incarne un protecteur humain partagé entre ses sentiments et entre la tâche ingrate qui est la sienne. Un parfait ressortissant d'un futur où la vie se fait dans la peur, et où les humains continuent malgré tout à vouloir rester libres dans une société où les ordinateurs dominent.

Le montage est sec, nerveux, les placements et les mouvements de caméra économes et fluides, Cameron variant les vitesses selon la tonalité générale qu'il veut donner aux épisodes culminants (le ralenti, qui nimbe les premières interventions du "Terminator" d'une aura terrifiante, ou au contraire les accélérations jaillissantes des poursuites). Le spectacle est garanti par l'avancée imperturbable et rectiligne du "Terminator", véritable rouleau compresseur, et par une gradation toute aussi régulière de l'ampleur des événements, dans lesquels les explications s'insèrent en ralentissant astucieusement le rythme là où il faut, quand il le faut, sans relacher la tension. Qu'importe alors les effets plus ou moins ratés de l'oeil électronique devant le miroir, la réalisation superbement maîtrisée épouse le sujet du film, tout comme la musique tétanisante de Brad Fiedel, et nous emporte jusqu'au bout d'une terreur glaçante, avec une fausse fin impressionnante et qui appelait forcément une suite.

Cameron ne développe pas vraiment de propos dans son film, il semble juste utiliser la cybernétique (alors naissante dans les années 80) pour illustrer une histoire dans laquelle l'humanité tente de survivre dans un milieu de plus en plus désincarné.

Après une telle démonstration de talent, il était impossible d'ignorer plus longtemps le nom de James Cameron; le début d'une filmographie prodigieuse commençait. Du grand cinéma. Un coup de maître.